どうも、カジヒラです(⌒∇⌒)

2×3のピストンドアは簡単に作れるけど、3×3のピストンドアは難しいし、自分には無理だと悩んだことはありませんか?

確かに、3×3のピストンドアを作ることができれば、建物の出入口の見栄えが良くなるし、秘密基地の出入口にも最適です。

しかし、3×3のピストンドアの回路は複雑で、YouTubeで作り方を見ても、さっぱりわからずに頭がオーバーヒートしてしまったという人もいるでしょう。

僕が紹介する、3×3のピストンドアは、最低11個のオブザーバーを使うものの、コンパクトかつ簡単です。その簡単な作り方を初心者でもわかりやすいように紹介していきます。

これから3×3のピストンドアを作りたい、出入口をカッコ良くしたいという人は是非、本記事を参考にしてみてください。

なお、この記事で紹介する、3×3のピストンドアの作り方はJAVA版限定です。

統合版には対応していませんが、統合版には統合版の作り方があります。その作り方がこちらの記事で紹介しています。

話しを戻しますが、このJAVA版限定の3×3のピストンドアは、こちらの動画を参考にしました。

昔の動画なのですが、今でも問題なく動きます。動作も早く、僕はこちらの3×3のピストンドアが好きです。非常にコンパクトかつ簡単に、こんな僕でも作れます😊

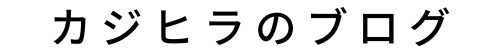

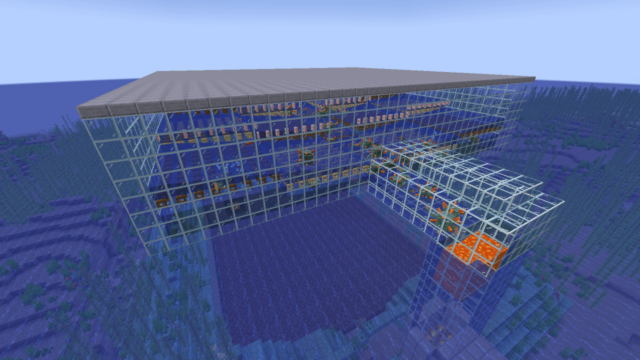

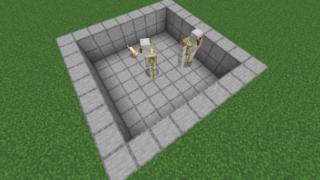

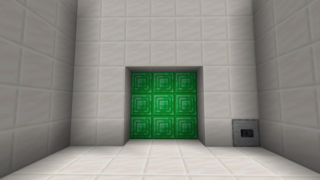

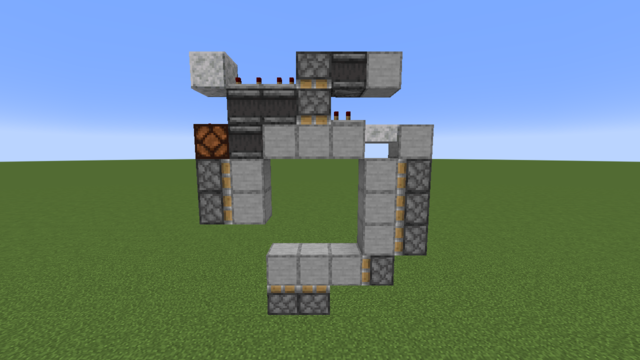

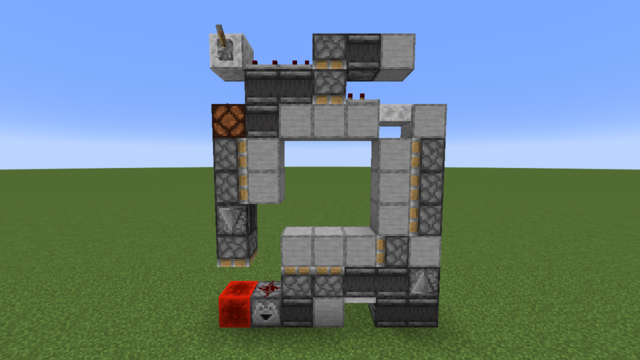

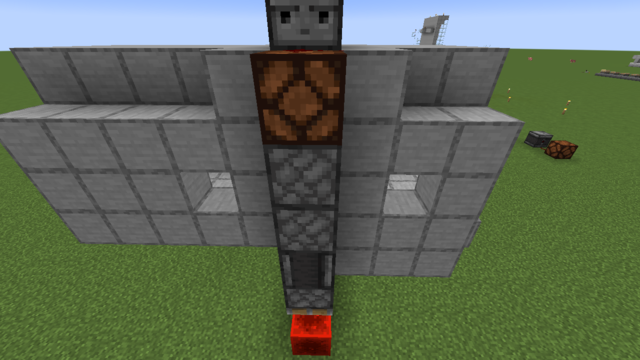

3×3のピストンドアの完成図を見てみよう

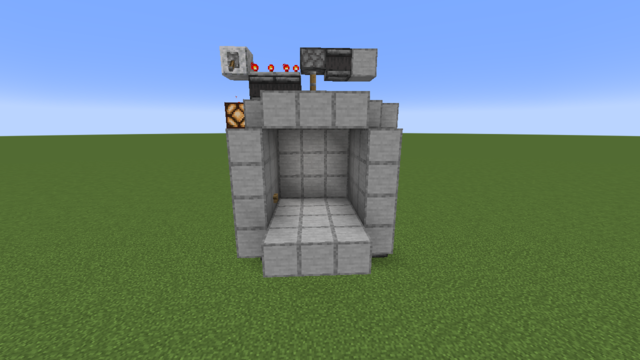

完成図はこちらです。

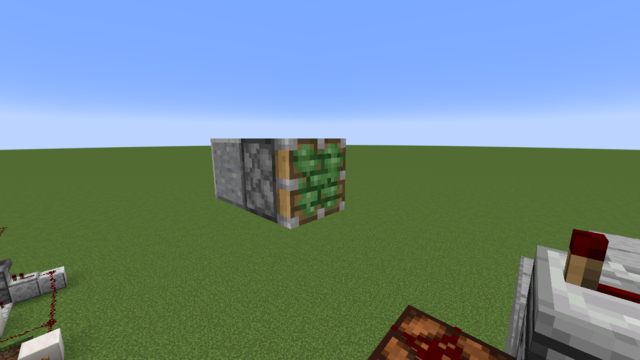

OFF

ON

Tフリップフロップを使っています。ボタンひとつでピストンドアを開けたり閉めたりすることができます。

サバイバルでやることを想定して、このような形で作りました。

地面3ブロック掘って、そこから作ると、通路となる高さとピッタリになるはずです。

どのような仕組みで3×3のピストンドアを作れるのか…。

わかんないよ…。動けばいいんだから(´;ω;`)ブワッ

こんなの考えていたら、頭がオーバーヒートするって…。

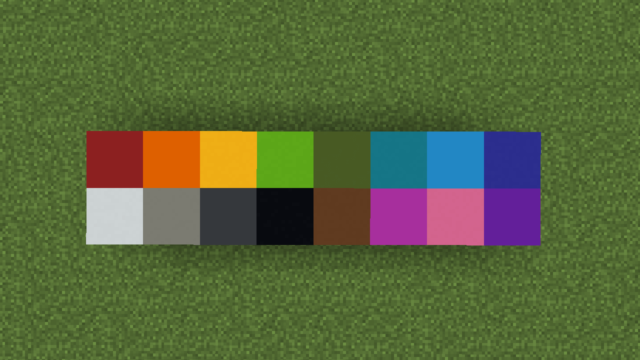

3×3のピストンドアの材料はこちらです

今回使った、3×3のピストンドアの材料を以下にまとめました。

- 建築ブロック×16(何でも良い)※滑らかな石を使用

- ハーフブロック×1(何でも良い)※磨かれた閃緑岩のハーフブロックを使用

- 鉄のトラップドア×1 ※鉄のトラップドアがおすすめ

- 粘着ピストン×11

- オブザーバー×11

- ドロッパー×1

- レバー×1

- レッドストーンダスト×4

- レッドストーンランプ×1

- レッドストーンリピーター×3

- レッドストーンブロック×1

Tフリップフロップ回路の材料を含みません。

必要だという人と、必要ではないという人がいるからです。

【大量画像】3×3のピストンドア!その手順をまとめ

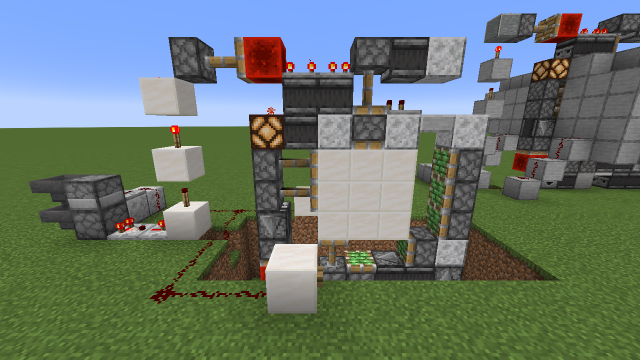

わかりやすく説明するために、あえて地上に露出いたします。

設置する場合は、地面を3ブロック分掘って、広げて、作業を始めましょう。

なお、Tフリップフロップ回路無しとなっています。

Tフリップフロップ回路有りの作り方は後ほど、紹介していきます。

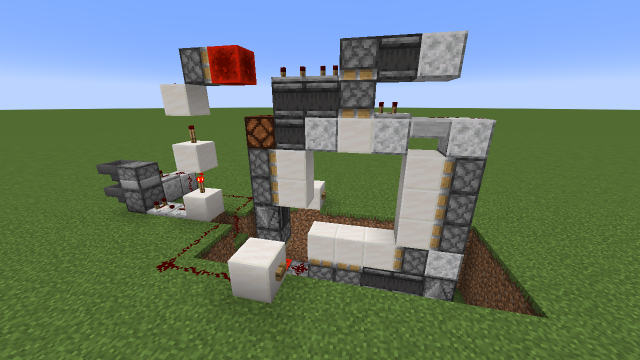

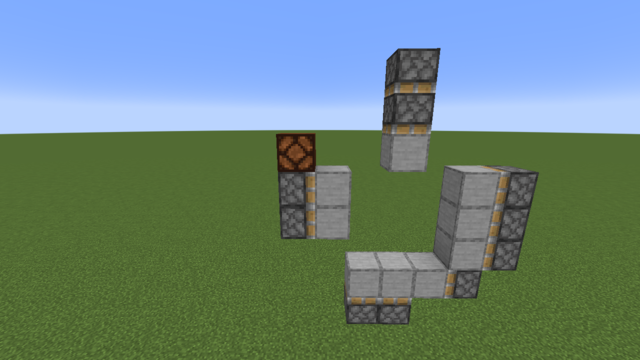

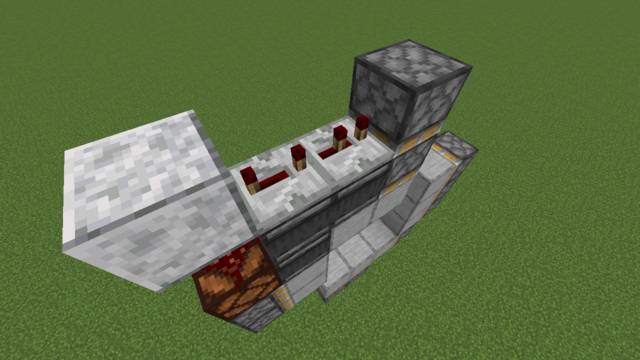

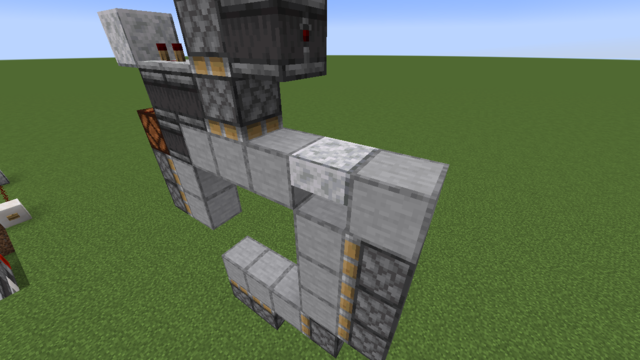

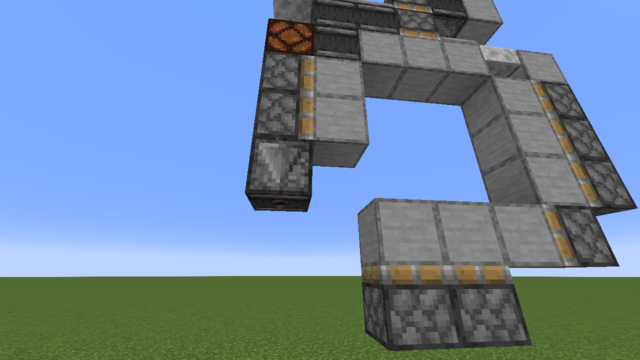

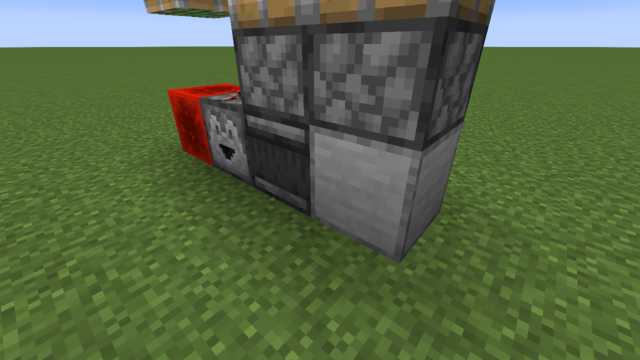

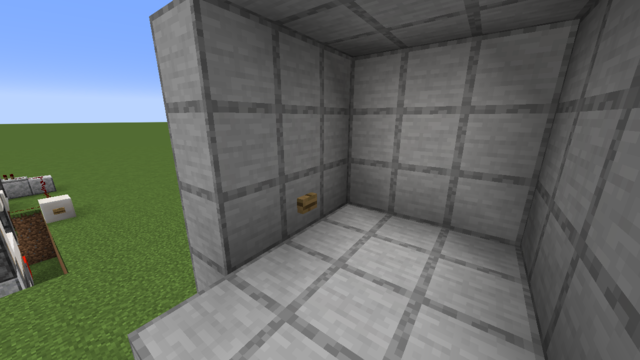

まずはこちら、以下の画像のように、粘着ピストンとブロックを設置してください。

地面から高さ1ブロック分空けて、粘着ピストンを設置するという形になります。

以上の画像のようなレイアウトができましたら、左側のピストンの上に、レッドストーンランプを設置します。

レッドストーンランプの上にレッドストーンダストを置きます。

さらにレッドストーンダストの上にブロックを設置します。

滑らかな石ではなく、磨かれた閃緑岩にしてみました。ブロックであれば何でも良いんですけどね。

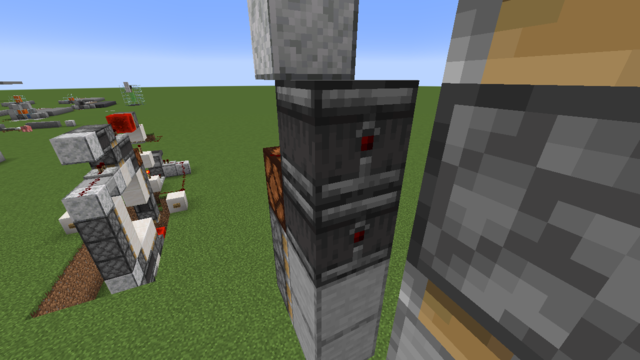

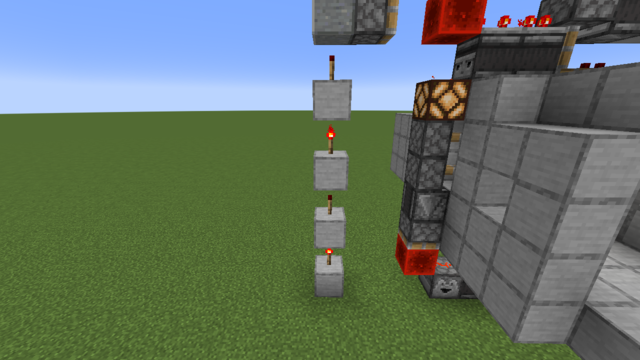

次はレッドストーンランプに向けて、オブザーバーを設置していきます。

オブザーバーの顔がレッドストーンランプ向きになっていればOKです。

さらに、オブザーバーの上に、もうひとつのオブザーバーをレッドストーンランプ向きに設置していきます。

設置したオブザーバーに向けて、さらにオブザーバーを設置。向きは以下の画像のとおり。

さらに、設置したオブザーバーの下にブロックを設置。

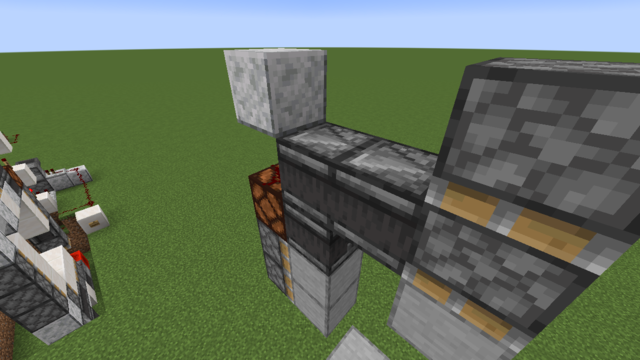

オブザーバーの上に上がって、レッドストーンリピーターを粘着ピストンに向けて設置。

設置したレッドストーンリピーターの後ろに、さらにレッドストーンリピーターを設置。

以下の画像のように、遅延を設定します。

わかりやすく説明するなら、右側のリピーターは右クリック1回、左側のリピーターはクリック3回。

こうでもしないと、まともに動かず、おかしな動きをします。検証しましたので…、

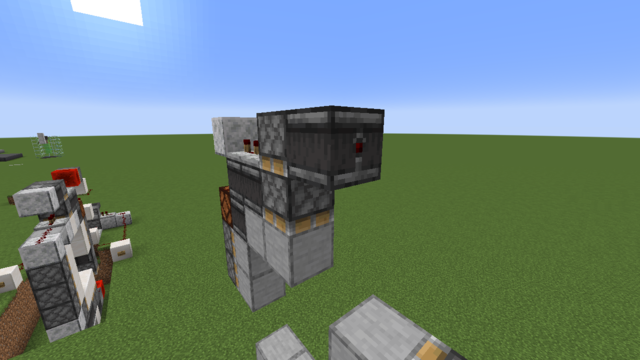

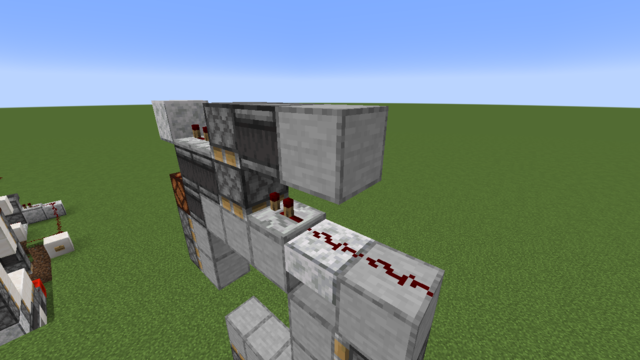

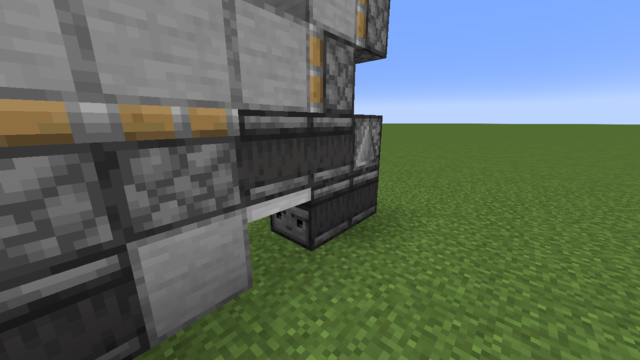

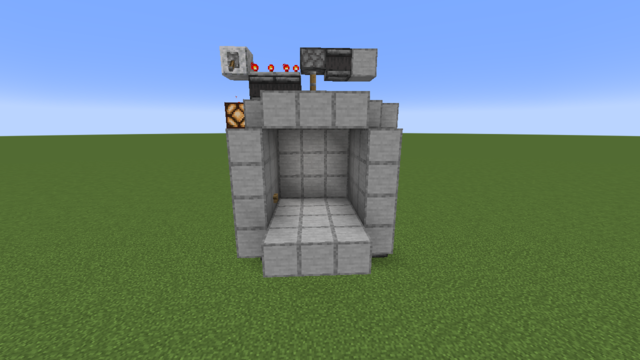

次はレッドストーンリピーターから粘着ピストンの反対側に行きます。

上にある粘着ピストンに向かって、オブザーバーを設置。

こんな感じになってますかね?

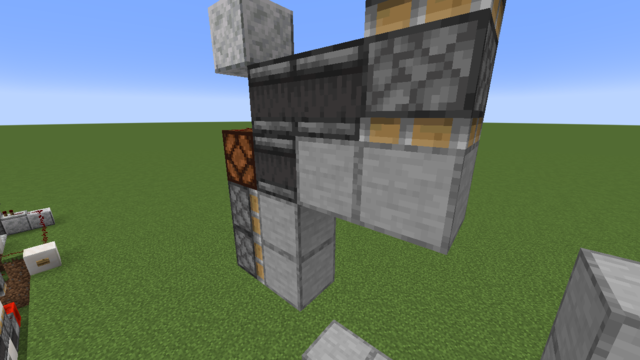

次は、先ほど設置したオブザーバーから下、1ブロック分空けて、2ブロック目にブロックを設置。

さらに、右側の粘着ピストンの上に、またブロックを設置。

以下の画像のようになればOKです。

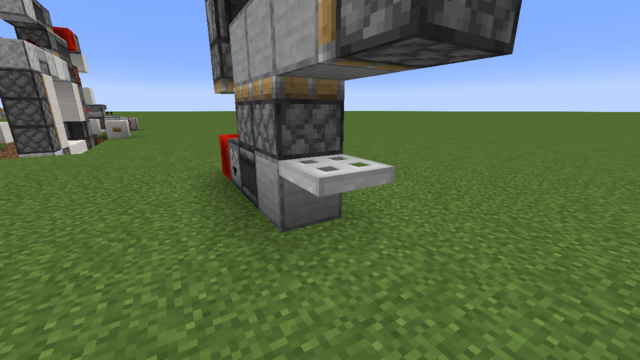

設置した2つのブロックの間に、ハーフブロックを上付きで設置。

こんな感じになればOKです。

磨かれた閃緑岩のハーフブロックを使用していますが、ハーフブロックであればなんでもOKです。

なんでハーフブロックかって?わからないけど…。

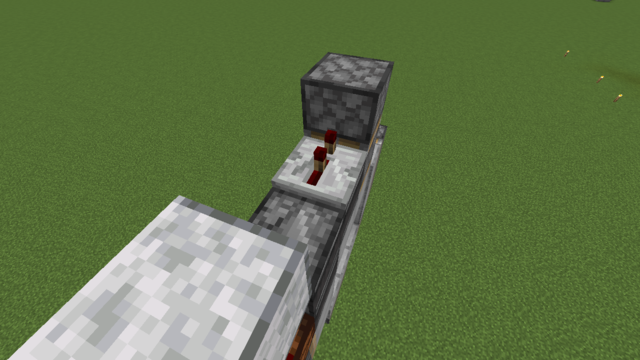

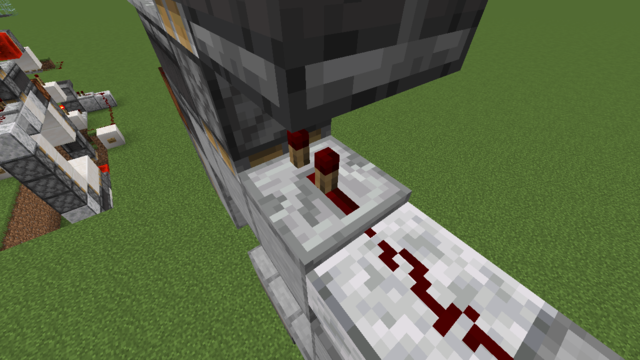

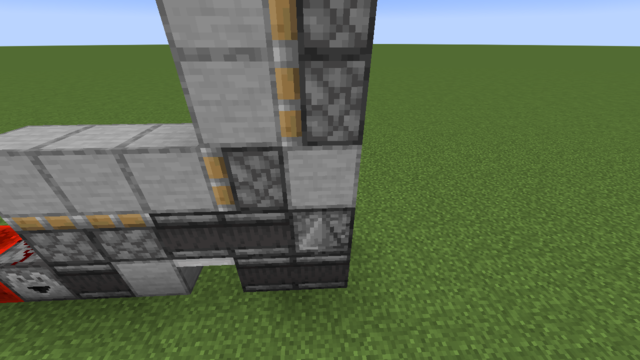

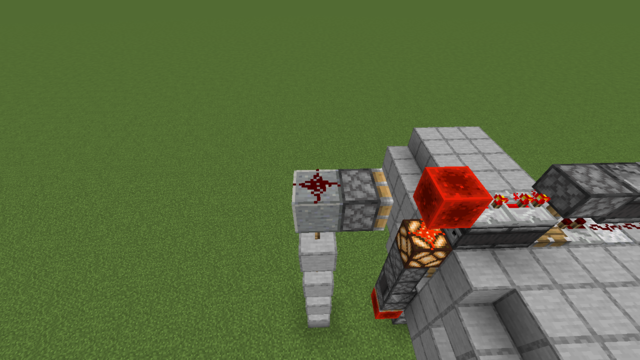

次は以下の画像のとおり、レッドストーンリピーターとレッドストーンダストを設置。

リピーターはクリック1回で遅延。

さらにオブザーバーの後ろにブロックを設置。

以下の画像のようになっていますかね?

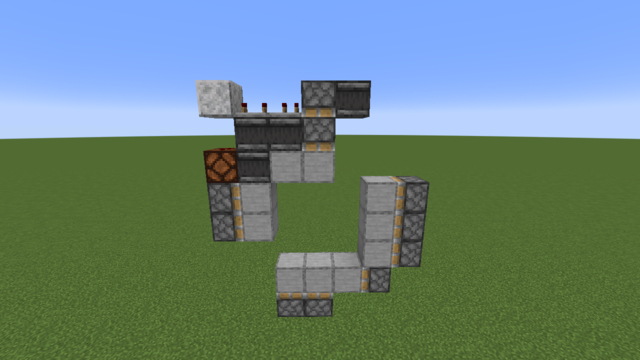

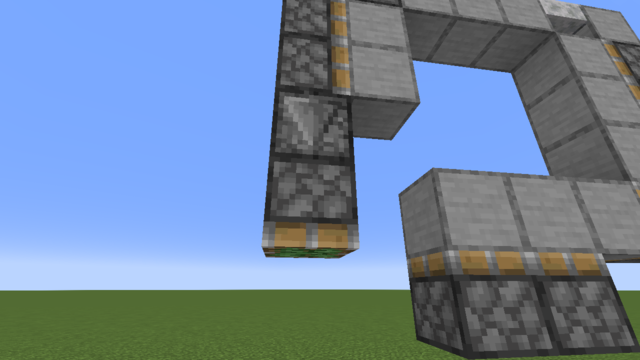

これで上の部分は完成です。次は左下に行きましょう。

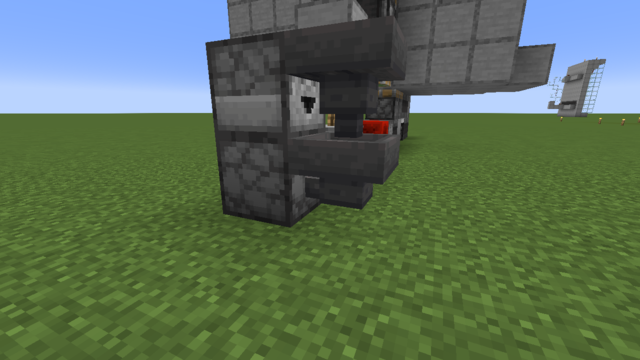

左側の粘着ピストン下にオブザーバーを設置。

オブザーバーの向きは粘着ピストンのほうに向けてください。

次は、先ほど設置したオブザーバーの下に、粘着ピストンを設置します。

こんな感じになればOKです。

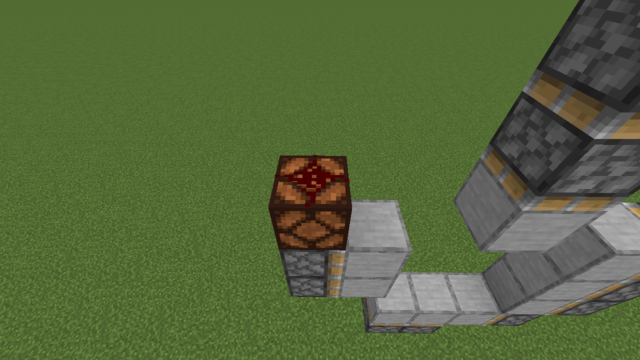

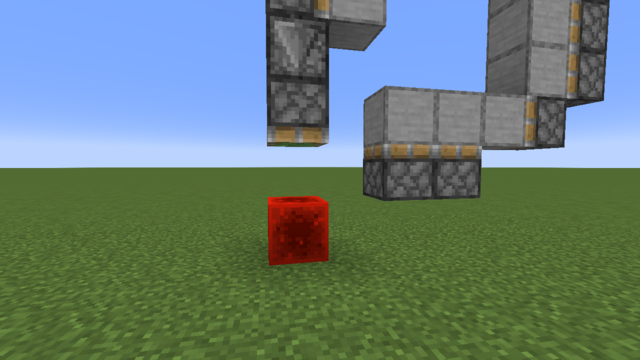

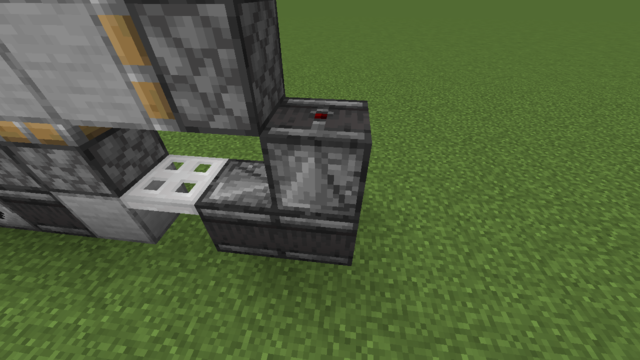

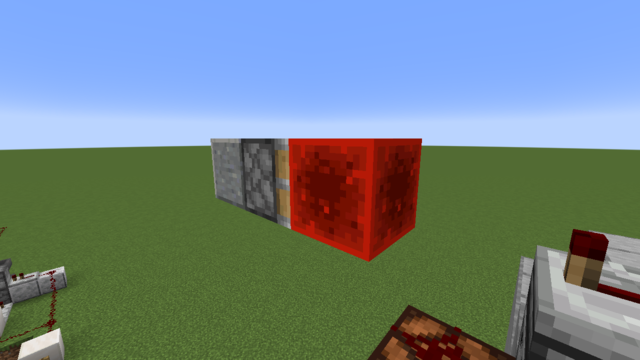

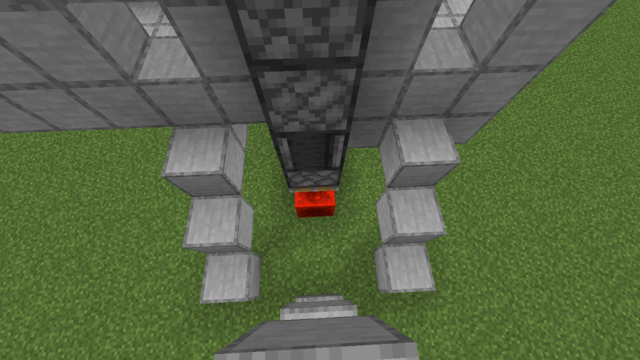

次は、先ほど設置した粘着ピストンの下、1ブロック分空けて、2ブロック目のところに、レッドストーンブロックを設置します。

以下の画像のとおりになれば問題ありません。

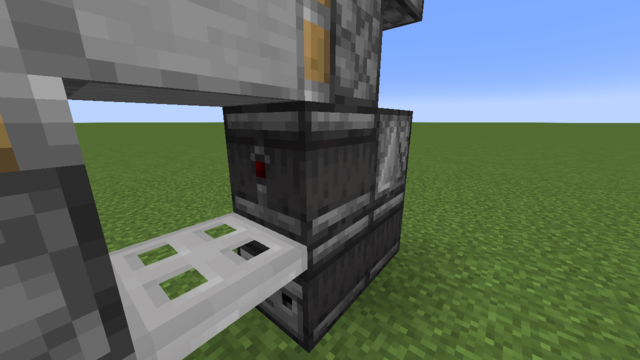

設置したレッドストーンブロックの右側に、ドロッパーを設置。

そして、ドロッパーの上にレッドストーンダストを置きます。

その様子の画像を忘れてしまい、申し訳ございませんm(__)m

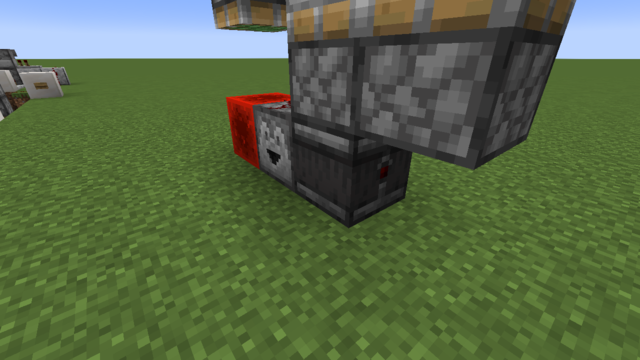

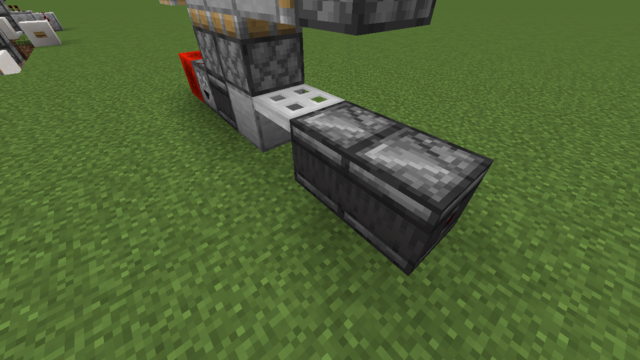

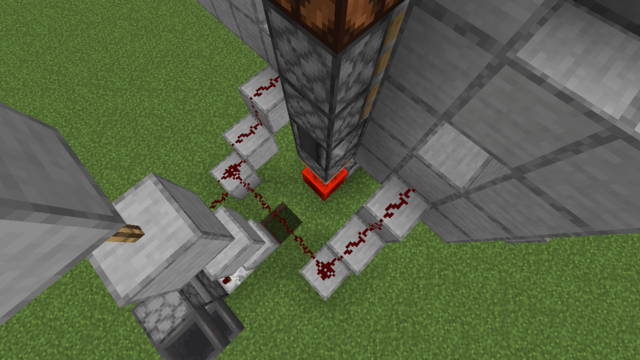

次はドロッパーに向けて、ドロッパーの右側にオブザーバーを設置。

設置したオブザーバーの後ろにブロックを設置。

設置したブロックの右側に、鉄のトラップドアを設置。

別に普通のトラップドアでも良いのではと思われがちですが、まあ鉄のトラップドアにいたします。

不安なので…。

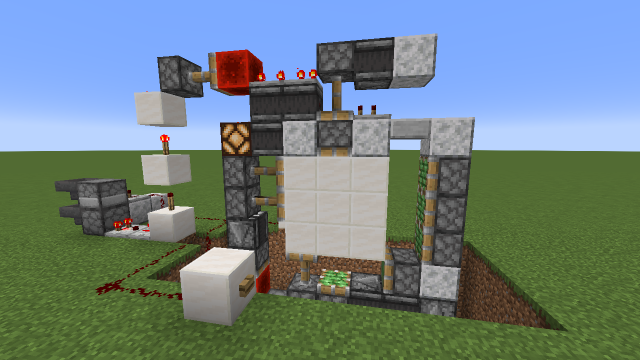

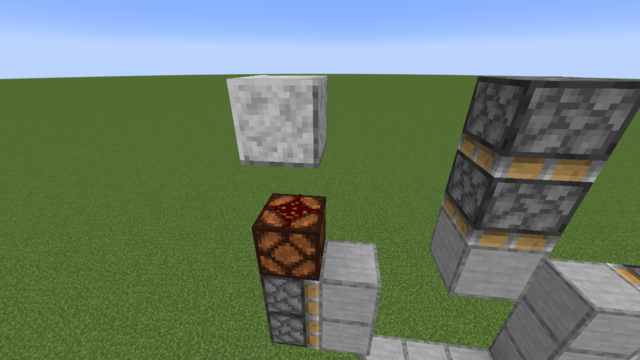

話しを戻しますが、以下の画像のとおり、オブザーバーを設置していきます。

こんな感じになればOKです。

そして最後に、右側の粘着ピストンの下、オブザーバーの上にブロックを設置。

こんな感じになればOKです。

左上にある磨かれた閃緑岩にレバーを設置して、ONにしますと、

これでOKです。

問題なく動作すれば、3×3のピストンドアが完成です!

【大量画像】Tフリップフロップ回路導入の3×3のピストンドアの作り方をまとめ

サバイバルモードでプレイする場合、Tフリップフロップ回路を導入した3×3のピストンドアがおすすめです。

なぜなら、ボタンひとつで建物を簡単に出入りできるからです。

まずは使った材料をまとめました。

- ボタン×2

- ドロッパー×2

- ホッパー×2

- 粘着ピストン×1

- レッドストーントーチ×4

- レッドストーンダスト×13

- レッドストーンリピーター×1

- レッドストーンコンパレーター×1

- レッドストーンブロック×1

- 建築ブロック×13

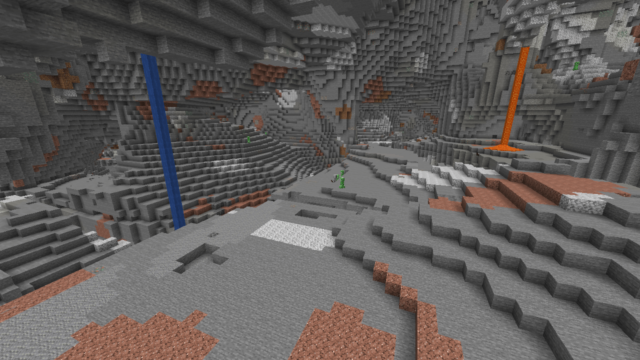

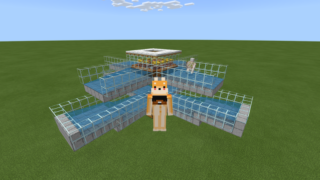

まずは作った3×3のピストンドアを適当に装飾していきます。

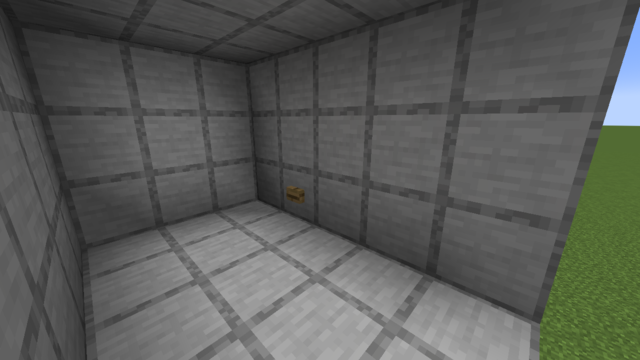

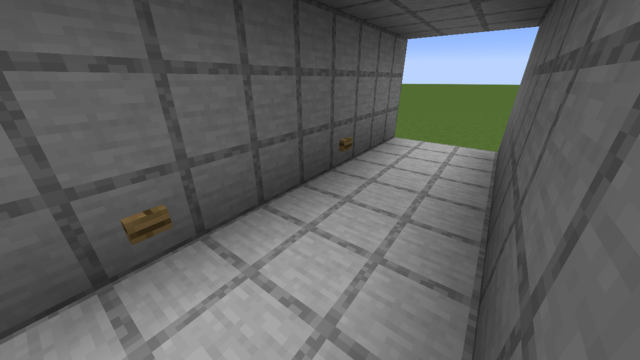

通路にしました。

そして、この位置にそれぞれボタンを設置します。

ピストンドアを開くと、

ボタンの位置はこうなります。

ボタンの位置はどの辺なのかとわかりやすいように、あえて穴を開けます。目印としてです。

こっから本題です。

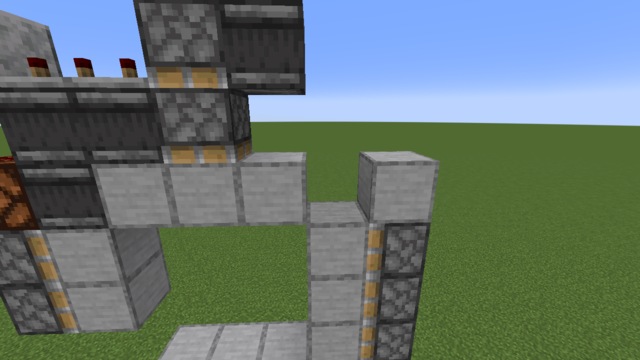

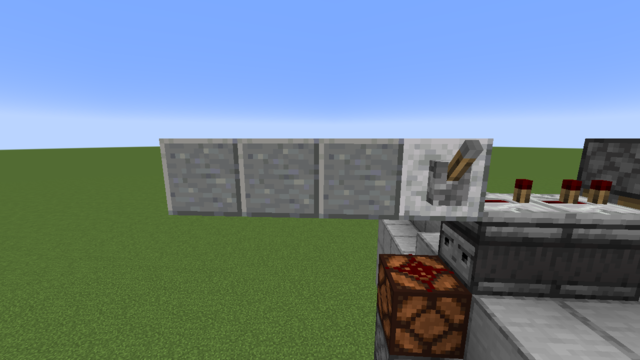

正面からここ、

左上にある、レバーがある磨かれた閃緑岩から、3つの仮ブロックを左に伸ばします。

伸ばした後、左の仮ブロックをひとつ残し、残りの仮ブロックと磨かれた閃緑岩とレバーを撤去。

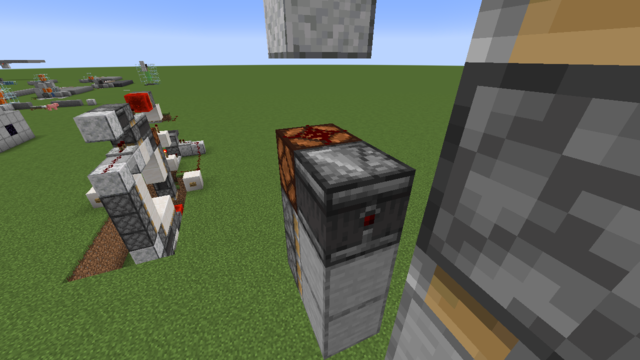

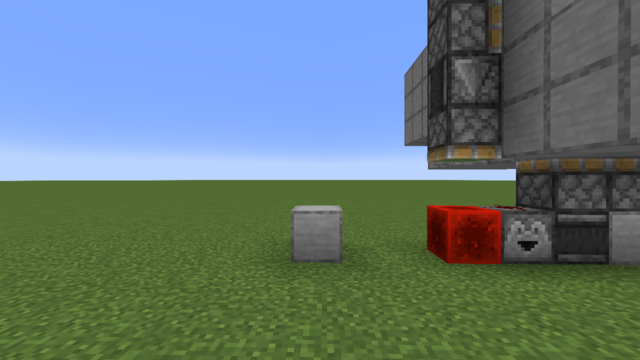

仮ブロックの右側に粘着ピストンを設置。

さらに粘着ピストンにレッドストーンブロックを設置。

これでOKです。次は下に行きましょう。

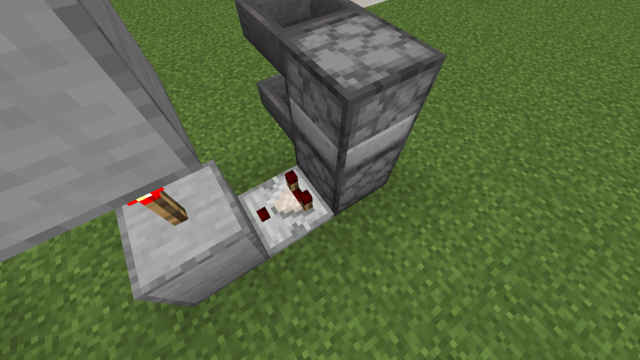

下にあるレッドストーンブロックから左、3ブロック目にブロックを設置。

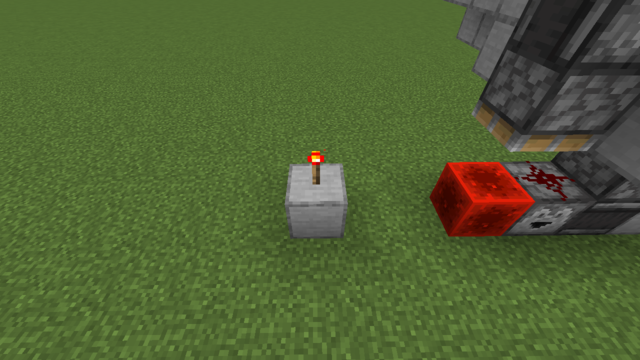

ブロックの上にレッドストーントーチを設置。

あとは以下の画像のように、レッドストーントーチとブロックを交互に設置して高く積みます。

途中、ピストンドアがおかしな動きをすると思いますが無視で…。しなかったらそのままで…。

粘着ピストンの後ろにある仮ブロックの上にレッドストーンダストを設置。

この仮ブロックは使うので、最後まで取っておきます。仮ブロックじゃないじゃん!とツッコミを入れないように。

ちょっと動作確認のために、一番下のレッドストーントーチを置いているブロックにレバーを設置。

レバーをONにして、ピストンドアが正常に動いていれば問題なし。2~3回ぐらいやっておきましょう。

問題がなかったら、レバーを撤去してくださいね。

実はこれ、NOT回路の仕組みを利用しています。NOT回路についてわからないなら、次に行きましょう。

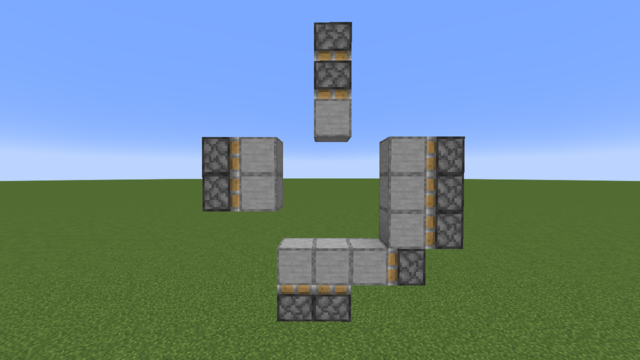

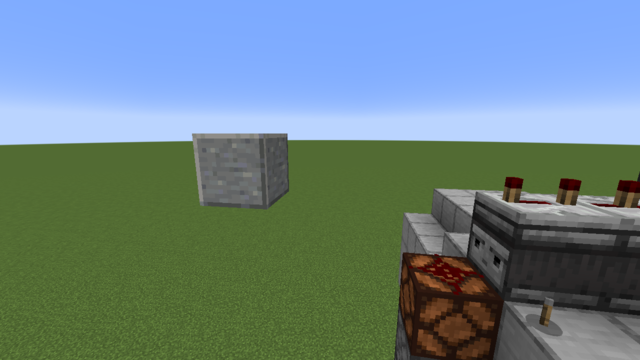

次はドロッパーを設置します。

1段目は上向き、2段目は正面向きで設置してください。

shiftキーを押しながらで、ドロッパーの上にドロッパーを設置できます。

同じく、shiftキーを押しながら、以下の画像のように、ホッパーを設置しています。

1段目のホッパーはドロッパーと連結、2段目のホッパーは1段目のホッパーと連結です。

次は1段目のドロッパーの横にレッドストーンコンパレーターを設置。レッドストーントーチがあるブロックとくっつける形でOKです。

向きを間違えないようにね。

次はドロッパーの後ろにブロックを2つ設置。

次は以下の画像のように、レッドストーンリピーターを設置。

これがTフリップフロップ回路の装置です。まだ装置を作動しません。

次は窓というか穴というか、ここに移動し、以下の画像のように、ブロックを階段状に並べてください。

そして、以下の画像のように、レッドストーンダストを設置していってください。

この場所に穴を掘って、レッドストーンダストを設置しないと、レッドストーントーチに干渉してしまうので注意が必要です。

終わりましたら、Tフリップフロップ回路の装置のホッパーに、アイテムをひとつ入れます。

いらないアイテムで構いません。木の棒で良いでしょう。

あとは通路の穴を閉じます。

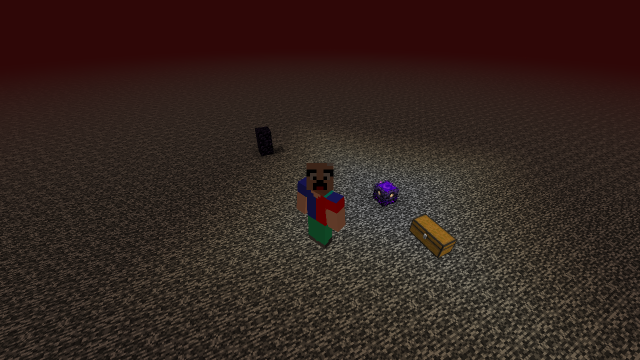

これで完成です。ボタンを押して作動させてみましょう。

ボタンを押すと…。

こんな感じになればOKです。

問題がなければ、これでTフリップフロップ回路式3×3のピストンドアが完成です!

3×3のピストンドアに関する疑問点

3×3のピストンドアに関する疑問点を僕なりに考え、まとめてみました。

- 正常に作動しない

- 自動ドア化はできないの?

2つの疑問点をそれぞれ挙げて、解説していきます。

正常に作動しない

正常に作動しない場合、レッドストーンダストやオブザーバーなどの位置、リピーターの遅延などに誤りがあると考えられます。

よく確認のうえ、誤りがあった場合は直しましょう。

自動ドア化はできないの?

やろうと思えばできますが、おすすめしません。

2×3のピストンドアより動作が遅いのが理由ですし、そもそも自動ドアには向いていないからです。

やはり、レバー式とか、Tフリップフロップ回路を使うなどして、3×3のピストンドアを作動させるべきでしょう。

まとめ

3×3のピストンドアの作り方を紹介しました。

確かに、仕組みは複雑で、普段からマイクラをやっている人でも、チンプンカンプンでわからないのがほとんどです。

だけど、ブロックの配置、どんなブロックを使うのかさえわかれば、初心者でも簡単に、3×3のピストンドアを作れます。

3×3のピストンドアを作って、自慢できるカッコイイ出入口を作ってみましょう!

それでは、良いマイクラライフを…。

Twitchでゲーム配信をしています。

2024年4月からの配信スケジュールはこちらです。

- 月:8:00~12:00

- 火:8:00~12:00

- 水:8:00~12:00

- 木:8:00~12:00

- 金:8:00~12:00

- 土:休み

- 日:8:00~12:00

スケジュールどおりの配信を心掛けますが、休む場合があることをご了承ください。Twitter(X)で配信の告知をしています。

現在、原神を中心に配信しています。マイクラのゲーム配信はやっていません。ときどき違うゲームも配信したりもしています。良ければ、見ていってください。